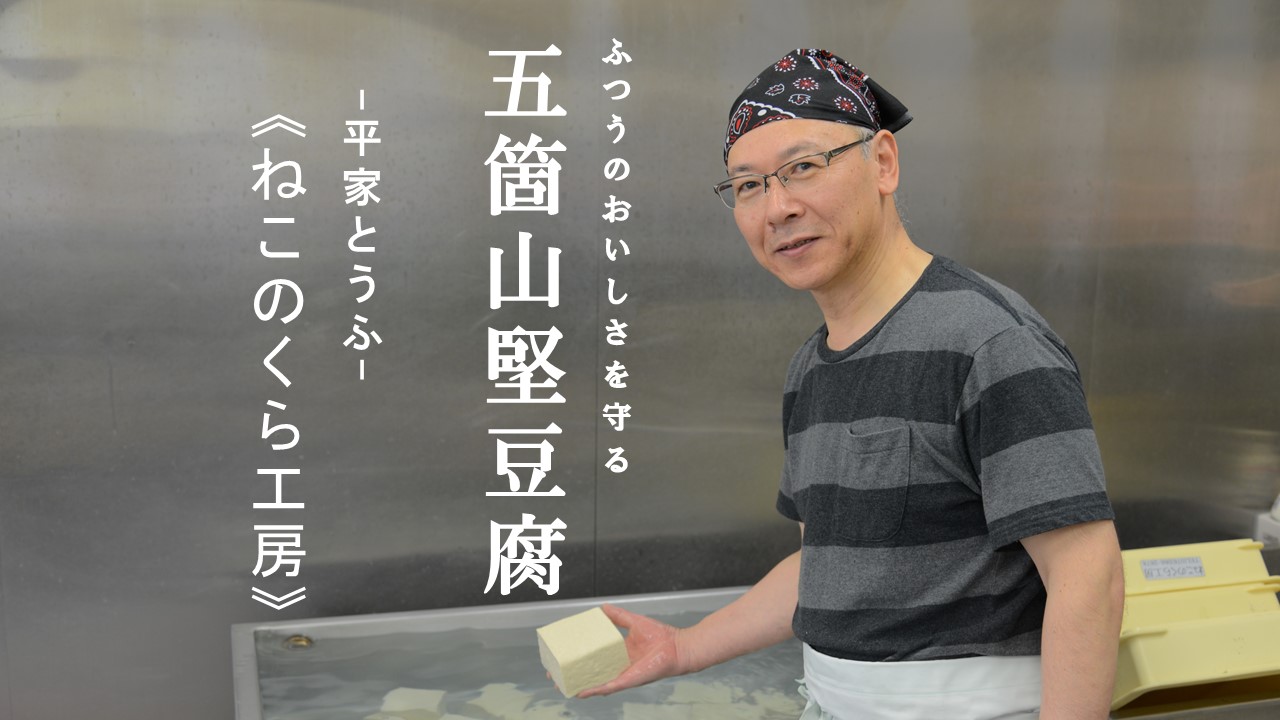

地元の食材と昔ながらの伝統製法で「堅豆腐」をつくる

「平家とうふ・ねこのくら工房」さんを訪問しました。

富山県南砺市。東海北陸自動車道から国道304号線へ走り、いくつものトンネルを抜けると、緑ゆたかな山々と青く透き通る川に囲まれた美しい景色が広がります。

この山深い豪雪地帯の五箇山には、古来より伝わる「堅豆腐」と呼ばれる伝統食があります。

「堅豆腐」は、水分が少ないため荒縄で縛って持ち運んでもくずれにくく、交通の不便な地域での貴重なタンパク源として利用されてきました。

また、今でも法要や祭りの料理には欠かせないものとして愛され続けているといいます。

今回は辻調理師専門学校・辻製菓専門学校の藤井嘉仁さんと、昔ながらの製法で「堅豆腐」をつくる「平家とうふ・ねこのくら工房」の生産現場を訪問しお話をお伺いしました。

「平家とうふ・ねこのくら工房」は、世界遺産に登録された五箇山合掌集落「相倉(あいのくら)」から車で5分ほどの静かな山里にありました。

同工房がつくる「五箇山・堅豆腐」の原材料は、「大豆・にがり・水」と「ひと手間」だけ。

素朴な味わいながらも、凝縮された大豆本来の旨み・甘みがしっかりと感じられます。そのおいしさから、全国各地にお取り寄せをするファンもいるそう。

代表の宮脇廣さんは、「昔ながらの製法を守ることで、ふつうのおいしさを味わってもらいたい」といいます。

日々の気温や湿度によって

たえず変化する大豆の状態を見極める

かつては、全国各地どこにでもあった小さなまちの豆腐屋さん。戦後、食の工業化に向けた大規模メーカーによる大量生産が進められると、すっかり影を潜めてしまいました。南砺市も例に漏れず、数十軒あった豆腐屋さんも片手で数えられるほどとなりました。

「平家とうふ・ねこのくら工房」は、平成17年5月に開店。現在「五箇山・堅豆腐」を製造する豆腐屋は同社を含め、庄川水系でたった5軒となっています。

豆腐づくりは、原材料となる大豆を浸水(12~14時間)させることから始まります。大豆は地元富山県内で生産される「エンレイ」を使用。それも、「できる限り。身近な生産者のつくる大豆を仕入れたい」と、8割は南砺市産を使用しています。

平成28年の大豆の自給率は7%。たとえ地元の大豆でも、良質な原料を仕入れるのは簡単ではないようです。「この地域では豆腐づくりに適したおいしい大豆が栽培されていますが、大手の流通によって他県へと流れてしまうことが多いんです。ですから、問屋さんにお願いして仕入れを確保してもらっています」

洗浄した大豆は選別し、高清水山からの湧き水を加えて摩砕、煮沸しながら加水していきます。

この時に加える水の量は、その日の気温や湿度などにより異なる大豆の状態を見極めながら調整していきます。一見簡単そうに見える作業ですが、感と経験が必要な作業です。

無駄なものは加えずに

地元で採れた食材のおいしさをそのまま生かす

また、大豆から豆乳をつくる過程では、はげしく泡が立ちます。この泡が残っていると食感を損なうなどの理由から、大手メーカーでは消泡剤を添加し泡を消すことが多くあります。

豆乳を固めるために打つ凝固剤も、もちろん天然のにがりを使用しています。

「以前は天草地方のにがりを使っていましたが、もっと身近な能登地方にもよいにがりがあったので切り替えました。にがりは海水から天然塩をつくる際にかならず残るものですから、有効活用してあげるべきなんです。また、豆腐をつくる際に出るおからも新しい商品を開発したり、それでも残るものは鶏のエサとして、無駄のないよう活用しています。

うちのおからは、きれいなクリーム色で黒っぽい交ざり物がないでしょう? 100%国産の大豆のおからは、見た目にもとてもきれいなんですよ」

実際に食べてみるとほんのりと大豆の甘みが残っており、持ち帰って“おからの炒り煮”にするとしっとりと仕上がり絶品でした。

にがりを打つと、あっという間に固まりはじめます。余分な水分を抜きながら、丁寧に木綿布を敷いた型箱に流し込みます。重しの石を乗せて適度に水分が抜けると、石を退け木綿布を端からゆっくりと引っ張りあげて、仕上がりの豆腐に綺麗な布目が出るよう整える作業を幾度と繰り返します。

この間、つきっきり豆腐の具合を観察しながら、水分が残りすぎず抜け過ぎない絶妙な加減で力を加えていきます。日によっては、倍以上の時間がかかることもあるといいます。

ちょうど良い固さに整うと、型箱を引き上げ流水で冷却します

出来立ての豆腐は熱く、流水は冷たく、夏には熱気で暑く、冬には寒さが厳しい作業の連続のように見えますが、「そんなに大変なことではないですよ。ふつうのつくり方を守っているだけですから」と、宮脇さんはにっこりと笑います。

ぎっしりと詰まった大豆の風味を味わうなら

定番のわさび醤油が一番のおすすめ!

一般的な木綿豆腐よりもずっしりとした「五箇山・堅豆腐」は、三角に切ってわさび醤油で食べるのがこの地域の定番だそうです。大豆の風味がしっかりとあり、程よい噛みごたえは、それだけで食卓の主役になりそうです。水切り不要で炒め物にしても崩れにくく、さまざまな料理にアレンジがしやすいのも特徴です。

また、煮汁をしっかりと含むため煮物やおでんの具材としても最適です。

はじめは五箇山のお土産品として購入したお客様も、この他にはないおいしさに惚れ込んで、通販で購入をされるリピーターが少なくないのも頷けます。

さらに、同社ではもっと手軽に「堅豆腐」を楽しんでもらいたいと、商品開発にも積極的に取り組んでいます。

堅豆腐をさまざまな食材で漬け込んだ「平家漬けシリーズ」は日持ちがするため、お土産品として道の駅などでも評判となっています。「この地域にはおいしい食材がたくさんあります。できる限り地域の食材を生かすような商品を開発しています。加工品も時間をかけて低温殺菌などをすることで、添加物を使わずに仕上げています。これからも、小さなお子さんにも安心して食ベさせられるものを、つくり続けていきたいですね」

というのは、食彩師の細川雅美さん。

地域の食材を使いたいという強い思いがありながらも、本当においしいと思えるもの以外は決して商品化はしないという厳しさもあり、商品の開発には1年以上の月日をかけることもあるといいます。

女性ならではの感性を活かした見た目にも可愛い商品も販売を予定しているとのことで、今後の展開がますます楽しみです。

ーーーコメントーーー

(辻調グループ・企画部 藤井)

(食の3重丸)

『[五箇山堅豆腐]』は、

こちらからご購入いただけます。

農業組合法人 五箇山特産組合さんによる認定製品の解説

【五箇山堅豆腐】

当工房により厳選された素材を用いて昔ながらの製法で作られたお豆腐です。市販の木綿豆腐よりも堅く、大豆の優しい味わいや旨みが凝縮された一品となっております。

農業組合法人 五箇山特産組合「ねこのくら工房」

〒939-1923 富山県南砺市下梨2074

TEL(0763)66-2678

FAX(0763)66-2660

営業日:月曜日〜金曜日(午前9:00 〜 午後18:00)

土日祝日休み(夏期・冬期休暇あり)

URL : ねこのくら工房

Facebook : ねこのくら工房